- 河合塾美術研究所

- OB・OGの紹介

OB・OGの紹介

河合塾美術研究所出身で、さまざまな領域で活躍されている、先輩方からのメッセージです。

美術・デザインを学び、どのような仕事や活動をしているのか?受験時代の思い出は?

一人ひとりの生き方が“作品”のように魅力的なものです。

- ※下記の掲載内容はすべて、コメントをいただいた当時のものです。

油絵専攻

美術家、編集・校正者

小野 冬黄 さん

日本画専攻

日本画家

川﨑 麻央 さん

彫刻専攻

青山学院大学 中等部 美術科非常勤講師、現代美術作家

池田 杏莉 さん

受験対策というより、美術の豊かさを知るという経験そのもの

高校受験のとき、その高校に美術科があることを知りながら普通科を受けました。美術科は1クラスしかなく、もし合わなかったら3年間も逃げ場がないと思ったからです。大学受験を考える頃には、勉強を頑張る自分を想像できなかったので、苦しまぎれに美術を志すことにしました。高校受験のときにいったん避けた道が逃げ場としてまた戻ってきた、ということです。

河合塾に行くと決めてからも逃げ腰で、まず日曜専科に通い始めました。課題の油彩を描き進めながらアトリエを見回して、私は動揺しました。何となくの雰囲気を頼りに恐る恐る描く自分の絵と違って、基礎科から通っているであろう周りの人たちの絵は、すでにそれぞれの個性を獲得している。そう見えました。どうやらうまく描けるかどうかの問題だけではないようだと、ほどなく専科に切り替えます。

正解・不正解と決まった解答のある教科とは違って、美術には「こう描けば間違いない」という答えはないし、河合塾の先生もそういう教え方をしませんでした。河合塾での出来事は単なる受験対策というより、美術の豊かさを知るという経験そのものです。たとえば、遠くに見える山々の稜線の美しさや緊張感に、あらためて気づくことができるか。そういった世界の見方まで教えてもらっていたように思います。

現在は、展覧会カタログや作品集などの編集・校正、美大が運営するギャラリーの事務運営の仕事に携わりながら、制作活動や展覧会の企画などを行っています。いつのまにか四方を取り囲まれて避けて通れないほど、かかわることのすべてが美術につながっていました。幾通りもある道の途中でどちらに進もうか迷うこともあるかもしれませんが、引き返しても遠回りに感じてもどこかへたどり着いていたりするので大丈夫です。その都度考えたり手を動かしたりした時間は、これから先も長く自分自身を支えてくれるはずです。

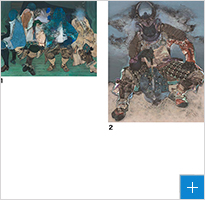

作品

経歴

多摩美術大学 大学院美術研究科油画研究領域修了

2002年度 油絵専科/2003年度 油絵本科

東邦高校出身

![]()

全力でやりたかった私には十分なスケジュールと環境でした。

河合塾では高校3年生のときに受けた通信教育と、その後の浪人2年間でお世話になりました。現在、日本画家として活動し生計を立てています。

高校生までは運動部に入っており、美術にかかわることは特になかったと思いますが、高校2年生の終わりごろ、美大受験を自然に決意し今に至ります。正直何をきっかけに絵の世界に興味を持ったのかは分かりませんが、母が学芸員で雪舟の研究をしていた関係で雪舟の水墨画を見たり、いろいろな美術館に行ったり、一緒に史跡を訪れたりした記憶があります。幼少期にいろいろなものや人とかかわる中で、創造するという人間の行為自体にとても魅力を感じていたのは確かで、そこに私も何らかの形でかかわってみたい、飛び込んでみたいと思ったのだと思います。

私の出身は島根西部で県内には美術予備校もなく、これまで絵の勉強などまったくしてこなかったので、自分自身も両親も始めた頃は手探りの状態でした。当時は美大受験に関してのリアルな情報を得ることが難しい環境だったため、まずは通信教育から始めました。自宅で描き始めた数少ないデッサンの現物を島根から郵送し、ビデオテープ(VHS)で添削の返事が送られてきました。

ビデオ映像内の講師の先生から「1年ないし2年受験対策すれば藝大に合格できると思います」と言われ、なかなか自信が持てませんでしたが、その言葉を信じて美大受験を決意し、結果その言葉通り2浪を経て無事に合格することができました。

塾生時代の私は、両親からよく鬼気迫る顔で表情は固かったと言われます。初めての一人暮らし、ほとんどゼロからのスタート、自宅で一人描いていたころとは比べ物にならない緊張感でしたが、全力でやりたかった私には十分なスケジュールと環境でした。大勢の中で切磋琢磨しながら、自分の良さは他人と交わる中で気づき、疑いのない本当の自信となっていくのだということを知りました。

作品

経歴

東京藝術大学 大学院美術研究科美術専攻日本画研究領域博士後期課程修了

2006-2007年度 日本画本科

益田高校出身

![]()

何のために、誰のためにつくるのか。

彫刻を選んだのは、小さい頃から芸術大学の彫刻専攻出身で、学校の美術教師をしていた父の背中を見てきたことが大きいかもしれません。

私が初めて河合塾の彫刻専攻に行ったのは高2の夏でした。このときには、すでに東京藝術大学の彫刻科に行きたい気持ちで、当時の先輩たちのデッサンや塑造を見て吸収するとともに、高校の美術科で、誰よりも多くのデッサンや塑造をつくりました。しかし、受験を控えた高3の秋頃になると、次第に周りの目を気にして、描けなくなりました。そんな自分に、父や河合塾の先生方が、「何のために、誰のためにつくるの?」と問いかけてくださったことは、今でも覚えています。行きたい大学に合格することが目標になり、作品をつくれる喜びや、純粋に美しく思うことを忘れている自分がそこにおり、「純粋につくることが好きな自分のためにつくろうと」と決心したターニングポイントになりました。

無事、現役で愛知県立芸術大学の彫刻専攻に入学し、木彫やテラコッタなど基礎的な彫刻表現を学ぶとともに、自身で展示を企画し、夜中まで教授や友人と議論をする中、「自身を見つめる大切さ」を学ぶ4年間を過ごしました。大学院では、東京藝術大学の彫刻専攻に、5年間在籍しました。そちらでは、教授からアトリエに籠って制作をすることばかりが重要ではないと教わりました。留学をして他国の文化や歴史に触れて世界を見る視野を広げたり、外に出ていろんな人々と会話をして得た経験が「自身と社会が制作活動でつながる」ことで、アーティストとして社会に対してどんな役割を担って、かかわれるかに気づくことができました。

美術というのは、不思議なもので自分の内面が成長するほどに、絶えず見える景色が変化します。

それは、冒頭にもあったように「何のために、誰のためにつくるのか」です。本当に行きたい大学、実現したい作品像、なりたい理想の自分。そして、どんな役割を持って社会で美術表現をするのか。私も含めて、美術大学をめざす皆さんと考えていけると思うと、とても素敵なことだと思います。皆さん、絶えず自身を見つめ続けてください。

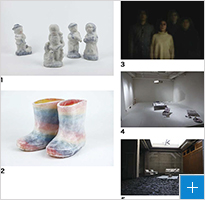

作品

経歴

東京藝術大学 大学院美術研究科彫刻専攻修了

2012年度 基礎高1・2年専科/2013年度 彫刻日曜専科/2014年度 彫刻専科

東邦高校出身

![]()

デザイン・工芸専攻

イラストレーター

せきや ゆりえ さん

デザイン・工芸専攻

株式会社ミキモト ジュエリーデザイナー

小栗 佑果 さん

美術総合・京都市芸大専攻

ペインター

鵜飼 紘基 さん

たくさん刺激し合ってガンガン成長してください!

高2から2年間、河合塾に通った日々で学んだことは、今でも私の支えになっています。

「作品の手をかけた部分だけでなく、手を抜いている部分も必ず見る者に伝わる!」「画面の隅々まで意識をする!」「時間内に必ず完成させる。間に合わなくても完成しているように見せること!」など…仕事をするうえで大切なことは、河合塾から教えてもらいました。多感な10代という時期に切磋琢磨した日々、そこで出会った仲間は私の財産です。

同じ目標を持って刺激し合える仲間と出会える場所って本当に貴重でかけがえないです。「この人の作品イケてる!私にはないセンスだ!」と思う人とどんどん仲良くなって、たくさん刺激し合ってガンガン成長していってください!!

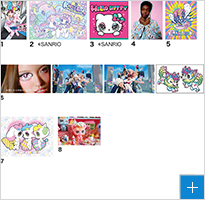

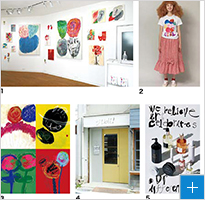

作品

1.Gloomy Gloomyとコラボレーションした際のアパレルイラスト

2.Kiki&Lala ©SANRIO キキララとコラボレーションした際のメインビジュアルイラスト

3.HELLOKITTY ©SANRIO ハローキティとコラボレーションした際のメインビジュアルイラスト

4.TEDDY FRESH アパレルコラボレーションイラスト

5.チコちゃん 5周年記念のコラボグッズイラスト

6.XG「SHOOTING STAR」 MVに使用されたイラスト

7.ペロペロ★スパ~クルズ オリジナルキャラクター

8.ペロペロ★スパ~クルズのお友達 オリジナルフィギュア

経歴

多摩美術大学 グラフィックデザイン学科卒業

2004年度 基礎高1・2年専科/2005年度 デザイン・工芸専科

聖霊高校出身

![]()

自分の「好き」を信じて続けてください。

東京藝術大学で彫金研究室を修了後、株式会社ミキモトのジュエリーデザイナーとして就職しました。藝大では金属という素材を通して表現の研究を行い、感情や思考を形にするおもしろさを学びました。現在は、時を越えて愛されるジュエリーをめざし、ハイジュエリーから量産品のジュエリーまで、幅広いデザインを描いています。

ジュエリーを描く際の色使いやリズム、金属・真珠・宝石に置き換えた際の立体感などは、河合塾で鍛えたデッサン力や色彩感覚、立体感覚から生まれています。今でもそれらは確かな基礎として仕事に生かされていると感じます。また、試行錯誤の中で培われた集中力や忍耐力は、社会に出てから特に大きな強みとなっています。自分の「好き」や「美しさ」を形にすることの喜びは、塾生や大学生の頃から今も変わりません。

長く感じた受験生活でしたが、今振り返ると、あの時間があったからこそ今の自分があります。焦らず、比べず、周りの仲間を大切にして、自分の「好き」を信じて続けてください。

作品

経歴

東京藝術大学 美術研究科工芸専攻彫金研究室修了

2012-2013年度 基礎高1・2年専科/2014年度 日本画専科/2015-2017年度 デザイン・工芸本科

恵那高校出身

![]()

探究心と熱量が大切

僕は物心ついた頃から、何かをつくることに熱中する毎日でした。アニメや映画が大好きで、将来的には自分もつくって何かを社会に生み出す側にまわりたい。そう思って生活していました。そんな中、河合塾に出会い、京都市立芸術大学に進学しました。大学を卒業した現在、フリーランスとして個人制作も進めつつ、漫画家のチーフアシスタント、CMやVJなどの映像の演出にかかわっています。今の生活を送る中で、強く大切だと感じるのは好きなことへの探究心と、熱量です。この探究心や熱量は表現の糧となり、自分の持つ作家性を構築していくと感じています。河合塾で受験美術を特訓する中、「好きなことを作品に投影すれば良い」という、言葉を頂いたときから、表現に対する自分のもつイメージが少し変わりました。受験という一定の画力を持つ人々が集まる場所で生まれる差は、個人の制作に向き合う中での作家性にあるのだと思います。河合塾の先生方は、受験美術をロジカルに教えるだけではなく、個人の持つ作家性と言う部分を少しずつ引き出そうとしてくれていたんだな、と感じています。

何かをつくるという行為は、自分が身の回りの環境から受け取った感情や記憶、感覚を自己翻訳し表現することだと感じています。河合塾から大学、今に至るまで、自分は環境に恵まれていました。周りを見渡せば、作家、漫画家、映像監督、そんな世界でした。周りの環境から“何か” を感じるアンテナを持ち興味を持つ。そして、とことん追求する。それが自分の武器なり、表現につながると思います。応援しています。

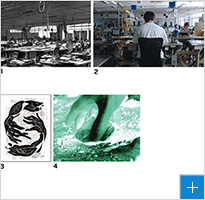

作品

1.吉田カバン PORTER / MONOCHROME “146針” 絵コンテ

2.吉田カバン PORTER / MONOCHROME “146針”

3.SALOMON “XT-Whisper VOID Nail your reality” デザイン

4.Squma Recordings Simon popp “Hain” 監督

経歴

京都市立芸術大学 美術研究科美術専攻日本画細目修士課程修了

2016-2017年度 基礎高1・2年専科/2018年度 京都市芸大専科

多治見高校出身

![]()

芸術学専攻

静岡市美術館学芸員

堀口 朝望 さん

油絵専攻

漆芸家

安藤 源一郎 さん

日本画専攻

株式会社MAPPA CGI部 背景美術

中村 圭菜穂 さん

美術の仕事がしたい人にとって必要な基礎が学べます。

愛知県立芸術大学の芸術学専攻に進学し、学芸員として就職することができたのは、河合塾で得た学びがあってこそだと感じます。河合塾では、苦手意識のあった英文和訳や長期的な目標を見据えた努力の仕方を教えていただき、受験生としても人間としても大きく成長することができました。また、講習では美術史に関する本や作品図版をたくさん目にする機会があり、大学受験と美術の両方に向き合えた幸せな時間だったと感じています。

河合塾の芸術学クラスの魅力は、受験を越えて学芸員をめざすための基礎的な力を身につけられるところです。たとえば、英文和訳では美術について書かれた英文を用い、英文法や美術用語の丁寧な復習を積み重ね、書き手の主張を正しく理解できる力を培います。また、美術作品を言葉で論述する「ディスクリプション」(小論文対策)では、作品をよく見る観察眼と、それを的確に伝えるための文章力を身につけることができます。これらは、受験を終え大学に入って美術史を本格的に研究するときにも役立つ力ばかりです。

就職した今、当時私が河合塾で学んだことは大いに生かされていると感じます。私は大学院修了後に学芸員として就職しました。現在は主に教育普及と西洋美術の展覧会を担当し、大切な美術作品を守りながら多くの人にそれを知ってもらうための仕事をしています。展覧会の準備も教育普及ワークショップの企画も、まずは自分が作品を丁寧に観察し、欧文/邦文を問わず資料を読むなどして理解し、そのうえでそれを分かりやすく、かつ楽しく伝えるためにはどのような工夫が必要かを考えます。これらに向き合うための素地は、芸術学クラスの学びのもとで養うことができました。将来美術を仕事にしたい人に必要な基礎が学べる環境が整っているのが河合塾の芸術学クラスです。この場所をきっかけとして、皆さんが将来の目標に近づくための力を身につけられるよう願っています。

作品

経歴

名古屋大学 人文学研究科博士前期課程(美学美術史学)修了

愛知県立芸術大学 芸術学専攻卒業

2018年度 芸術学日曜専科

加納高校出身

![]()

経験したあらゆることが、現在の創作活動を支える財産となっています。

美大芸大を受験すると決めて、河合塾に通い始めましたが、はじめはすごく高い志があったわけではありませんでした。通い始めると、高校では学べないさまざまなことに触れられるので、それが新鮮でとても楽しい時間でした。外に出て成長し、自分の認識が広がりを持つ。そんな感覚が嬉しかったのです。

河合塾で学んだことは、受験対策や描くテクニックだけではなく、自分の作品をどのように表現するのか、何を追い求め、どうアプローチするのかということだったかと思いますし、自身で考える機会や時間も与えてもらっていたんだなと今では実感しています。また、ともに学ぶ仲間の存在も自分の成長には欠かせないものでした。現在よりも情報を得にくい時代でしたが、いろいろと調べては一緒に展覧会に出かけたり、授業後に何時間もしゃべったりしたことも、視野を広げ、学びを深いものにする経験でした。

私の地元は、古から紙漉きが行われていて、藤井達吉という近代工芸ではとても重要な作家が深くかかわったことで和紙の工芸が独自に発展しました。漆の分野には和紙で器の素地をつくる「紙胎」「一閑張」の伝統的な技法があり、家業もこれらの仕事をしています。若いときはこのような伝統的なものの良さがあまりわかりませんでしたが、工芸作品に宿る精神性やその美しさにだんだんと惹かれて、大学では油画を専攻したものの、大学院修了後は香川県に渡り、漆芸の道に進みました。一見回り道をしたように思えますが、かえってそれが自分の強みにもなっていますし、ものの捉え方や感じ方など、表現において最も重要なものは同じです。

こうして若いときに経験したあらゆることがとても貴重なもので、現在の創作活動を支える財産となっています。みなさんには積極的に挑戦できる場や時間があります。うまくいかないこともたくさんあると思いますが、成長できるチャンスでもあります。応援しています。

作品

経歴

愛知県立芸術大学 大学院美術研究科油画専攻修了

1994年度 油絵本科

豊田北高校出身

![]()

自分の気持ちに素直に向き合い続けることで進むべき道が見えてくるはずです。

高校入学当初、私は美術の道に進むことは考えていませんでした。正直、勉強がおもしろくなく、授業が退屈で仕方がありませんでした。そんな中で、ふと絵を描くことに興味を持ち、美術に惹かれていきました。当時は勉強から逃避するために絵に向き合っていたのかもしれません。しかし、後になってその選択が自分にとって大切な一歩だったと感じるようになりました。

その後芸大をめざして河合塾に通い始め、ここで私の考えに大きな変化が起こりました。河合塾では、単に受験に合格するための技術を学ぶだけでなく、視野を広く持つことの大切さを教えていただきました。描く対象や作品に対して、多角的な視点からアプローチし、物事を広くとらえる考え方を学んだのです。この考え方が分かった時、自分の肩の力がふっと抜けた感覚は忘れられません。視野を広く持つことができるようになると、物事を客観的に見られるようになり、自信を持って絵が描けるようになりました。

大学進学後は、日々制作を重ねる中で、自分が描くものが誰かの心に残るものであってほしいという願いが強くなりました。私が描くものが、作品という誰かの特別な存在の一部になり、それがきっかけで感動や気づきを与えられるような、そんな仕事がしたいと思うようになったのです。その考えでたどり着いたのがアニメ制作の道でした。

現在、私はアニメ制作スタジオにて背景美術の仕事をしています。一人で作品をつくるのとは違い、多くのスタッフと共に一つの作品をつくり上げるというプロセスは、想像以上に楽しく、刺激的です。会社ではさまざまな人と意見を交換しながら、作品づくりに取り組めることが励みになります。スタッフ同士の交流や協力が、作品に良い影響を与え、さらに自分自身の成長にもつながっています。

大人になった今、勉強や河合塾での学び、大学生活、遊んだ日々でさえすべてが無駄ではなかったと感じています。そのどれもが今の自分をつくるために必要な経験だったのだと、心から思えるようになりました。迷ってもうまくいかないことがあっても、自分の気持ちに素直に向き合い続けることで必ず自分の進むべき道が見えてくるはずです。自分で選んだ道はちゃんと正解になります。

作品

1.『アリスとテレスのまぼろし工場』 ©新見伏製鐵保存会

2.『忘却バッテリー』 ©みかわ絵子/集英社・KADOKAWA・MAPPA

3.『とんでもスキルで異世界放浪メシ』 ©江口連・オーバーラップ/MAPPA/とんでもスキル

経歴

愛知県立芸術大学 日本画専攻卒業

2015年度 基礎高1・2年専科/2016年度 日本画専科/2017年度 日本画本科

時習館高校出身

![]()

彫刻専攻

彫刻家、金沢美術工芸大学石材加工機械室技術専門員

丹羽 啓 さん

デザイン・工芸専攻

日本デザインセンター デザイナー

鳥本 優衣 さん

デザイン・工芸専攻

ペインター、デザイナー

吉野 マオ さん

人間力も磨かれた気がします。

河合塾の先生方から言われた「観察眼を鍛えなさい」という言葉を今でも大切に制作を続けています。

ぼくが河合塾に入塾したのは高校二年生の春からでした。一つ上の先輩方と一緒にデッサンや塑像をし、平日は旭丘の美術科にて学ぶ美術三昧の日々。そんな贅沢な体験をしながらも超えられない河合塾の先輩方にあこがれて、どうにかうまくなりたいの一心で我武者羅に頑張っていました。授業後に預かり作品が収蔵されている倉庫にこもってにらめっこなんかして。でもうんともすんともうまくかけないため、ある日の授業終わりに今村先生に「どうやったらデッサンうまくかけるようになれますか?」と訊いてみました。すると「丹羽はデッサンだけがうまくかける人になりたいのか?」と当時の自分にクリーンヒットする言葉を投げかけられたのを今でも覚えています。

日ごろ「よく見て、よく動いて観察しなさい。観察力を鍛えなさい。」と指導されていたにもかかわらず、うまく描ける方法ばかり考えてしまっていました。そんな自分を改め、観察眼を鍛えることに徹底し、受験まで駆け抜けました。河合塾での2年間で造形力やデッサン力はもちろん、人間力も磨かれた気がします。

無事に金沢美術工芸大学に現役合格し、学年は同じだけど年齢がさまざまな同級生と4年間、大学院の2年間を過ごしました。皆で自己表現という壁と向き合い、ともに切磋琢磨した日々はかけがえのないものです。

卒業後、在学中の活動が認められ、同大学助手を務めた後、現在は同大学の石材加工機械室技術専門員として勤務しています。アートコンペや個展、国内外のグループ展に参加していく中で、作品によってさまざまな人と出会えることが一番の楽しみであり、やりがいです。今でも、石彫作品で何ができるか、自分が表現できることは何だろう、と常日ごろ広い視野をもって制作に励んでいます。

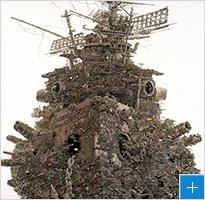

作品

経歴

金沢美術工芸大学 大学院美術工芸研究科彫刻専攻修士課程修了

2011年度 彫刻日曜専科/2012年度 彫刻専科

旭丘高校出身

![]()

信念を持ち続け制作を継続していくことが大事

河合塾で学んだ造形の基礎やデザインに対する姿勢は、社会人になった今でもとても役に立っています。特に、受験課題を通してみえてきた自分の強み、弱点は現在でも仕事をするうえで意識していることがあります。

私は、大学に合格するまで4年かかってしまいました。アルバイトで塾にいくお金を稼ぎ、4浪目は思い切って志望校を変え日曜日の授業に通っていました。何度か受験をあきらめそうになりましたが、周りの人の支えがあって合格しました。振り返ってみると、人生の中で、実は止まっているようにみえて自分の中にいる何かと戦っている、みつめているような時間がきっと将来の糧になるのではないかと思っています。河合塾や大学で過ごす日々は、自分と向き合うまたはやりたいことを見つける、生涯の友に出会うといった大切な期間であり、後ろを振り返るとあんなに苦しかった毎日が宝物のように思えます。あのときひたむきに頑張っていた自分に、背中を押されることもデザイナーになった今、たびたびあります。

たくさんの物事を吸収してじっくりと美しい感性を育てていくのには、美大芸大は最適な環境だと思います。その環境にたどり着くまでには、苦悩の連続だと思いますが、信念を持ち続け制作を継続していくことが大事なのではないでしょうか。受験という戦いの中にいると、評価されることがすべてと錯覚し手を止めてしまいがちですが、どれだけ真剣になれたか、どれだけ過去の自分を超えられたかだと思います。さまざまな障壁を乗り越えた先には望んでいた環境が待っているはずです。花が開く瞬間は人それぞれです。感謝の気持ちを忘れずに、焦らず、自分の道をつくっていく感覚で頑張ってください。道は必ずどこかにつながっていると今も信じてデザインに向き合っています。

作品

経歴

愛知県立芸術大学 デザイン専攻卒業

2016-2018年度 デザイン・工芸本科/2019年度 デザイン・工芸日曜専科

加納高校出身

![]()

先にあるたくさんの可能性に目を向けてあげる。

河合塾では工芸クラス、東京藝大では陶芸研究室に属していました。卒業後、東京でデザイン会社MELTedMEADOWをパートナーと立ち上げ、2年間アートディレクションなどの活動をしました。その後、新しいフェーズとして個人の絵の制作に集中したいと思い、岐阜の田舎にアトリエを移しました。現在は、個展の開催が主で、並行してクライアントワークの制作も行っています。その時々にやりたいこと、やるべきことを見つけて、順番にやってきました。

予備校も、大学に入ってからも、専攻決めや就職または作家活動するのかといろいろな選択を迫られますが、最初からやりたいことが一つに決まっていなくても大丈夫です。自分の道を決めつけず、広い視野を持って、その先にあるたくさんの可能性に目を向けてあげることが大事だと思います。2年前まで、自分が絵描きになると思っていませんでしたが、今は自分は絵を描くべき人だと確信しています。

受験のための日々は、うまくなった、うまくいかないに集中してしまいますが、合格した先に、卒業後に、素敵な人たちと会えて、想像できないくらい楽しいことが起こるかもしれない!とこれから起こることを楽しみにしていてほしいです。応援しています。

作品

1.個展 h・y・m・n(下北沢アーツ/東京)

2.COMME des GARÇONS GIRL 2024SS コレクション

3.ペインティング “GIFT”

4.店舗のデザイン(名古屋)

5.広告のためのカリグラフィー制作

経歴

東京藝術大学 美術研究科工芸専攻陶芸研究室修了

2012-2013年度 基礎高1・2年専科/2014年度 デザイン・工芸平日専科/2015年度 デザイン・工芸本科

金城学院高校出身

![]()

美術総合・京都市芸大専攻

陶芸作家

橋本 きおな さん

油絵専攻

美術家

碓井 ゆい さん

日本画専攻

画家

阪本 トクロウ さん

自分と、そして焼き物と向き合い続けた大学生活

小さい頃から絵を描いたりものづくりをすることが大好きだったので、大学で芸術について学べたらどんなに幸せだろうと思い、美大受験への挑戦をはじめました。実技試験対策のために河合塾に通い始めたのですが、本科生の頃に体験した漆工制作の課題から工芸に興味を持ち、工芸科を志望しました。元々専科生の頃は美術科志望だったので、自分の人生にとっても大きな分岐点となった授業でした。

京都市立芸術大学では1回生の後期にある工芸基礎実技にて、染織、漆、陶磁器の課題をそれぞれ受けた後、2回生からの専攻を自分で決めることができます。どの素材も魅力的でとても悩みましたが、土の可塑性からできる自由な造形と、焼き物のもつ多彩な表情に強く惹かれ、陶磁器を専攻しました。陶磁器専攻での授業では、自分が素材を扱う中で感じたこと、気づいたこと、焼き物で表現するという本質そのものについて考えさせられるような、深く幅広い視点からの指導を受けることができました。もちろん悩むこともたくさんありましたが、そのお陰で大きく成長できたと思っています。

そして自分が考える焼き物の魅力や新たな表現について、もっと深くじっくり研究したいと思い、大学院に進みました。大学院では「絵画と焼き物」という自分の好きなこと2つを組み合わせたような表現を研究テーマにしていました。そして大学院を修了した今でも、表現を模索しながら陶芸作家として制作を続けています。京都市立芸術大学の陶磁器専攻は、既存の焼き物やそのあり方にとらわれず、焼き物の本質と向き合い考える場として、とても充実していました。芸大を志す皆さんにも、ぜひ自分なりの考え方や表現を見つけて頑張っていってほしいです。応援しています!

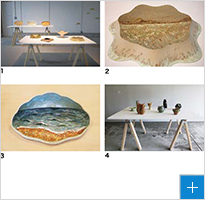

作品

経歴

京都市立芸術大学 美術研究科工芸専攻陶磁器細目修士課程修了

2016年度 京都市芸大平日専科/2017年度 京都市芸大本科

昭和高校出身

![]()

良い作品が出来たときの喜びは何ものにも変え難い

中学生の頃から漠然と、美術大学に行きたい、と考えるようになり、高校一年生のときに日曜日の基礎専攻に通い始め、その後油絵科で一浪して合格するまでお世話になりました。

毎日の課題と指導してくださった先生方のことだけではなく、仲の良い友人と廊下に座り込んで喋ったり、海外の展覧会を見てきた講師の先生に話を聞いたりと、色んな思い出があります。

あの頃は日々一枚の画面を仕上げることで精一杯で、でもとても楽しかったように記憶しています。

今は、受験、という目標がある上での制作ではあると思います。でも、鉛筆と木炭どちらが好きか、油絵具をどう画面に乗せていけば伝わるのか、など、手と素材を通して考えたり発見したりするいう点では、受験以降の作品制作と同じことを、もう始めていると言えると思います。

もちろん楽しいだけではなく、ときにはもどかしく苦しいこともあると思いますが、良い作品が出来たときの喜びは何ものにも変え難いはずです。

受験生のみなさん、頑張って下さい。

作品

経歴

東京都立国立高校卒業

多摩美術大学美術学部絵画学科卒業

京都市立芸術大学大学院美術研究科修了

![]()

今の仕事について

現在生きているこの世界を私たちはどのように見ているのか? という視点、眺め。現在生きている世界の感触、空気。そういったものを作品化しています。その作品をギャラリーで発表し、作品を売ってもらい生活しています。普段はアトリエで制作し、たまに展覧会を観に行ったり、取材に出かけたりします。

今に至る経緯

大学を出てからは、画家のアシスタントをしながらギャラリーを借りて発表していました。コンクールなどにもいくつか出品しました。アシスタントをさせてもらっていた画家の方からギャラリーを紹介してもらったり、個展を観に来てくれて作品を気に入ってくれたギャラリストの方の誘いを受け、展示をさせてもらったりしています。大学に行くと色々な作家とつながりが持てます。そのつながりで作家活動ができているとも思っています。

河合塾時代

浪人中は休みなく描いていましたが、目標も明確でとても濃密で充実していた時間でした。うまくいかず停滞していた時は辛かったですが、夏期講習の終わりくらいに色々とかみ合って飛躍的に上達した成功体験は、現在の制作にも良い経験になっています。予備校では講師との距離が近く、美術作家としての、ものの見方や考え方により実感をもって接することができたのも良かったです。コンクールなどで1番から最下位まで順位を付けてしまうようなことも好きで高揚していましたね。コンクールはなんとか1番になりたいなぁと思っていました(でも、一度も1番にはなれなかった…)。

受験生へのメッセージ

作品のうまくいっていないマイナス面を改善しても、合格するのは難しいのではないかと思っています。自分の絵の良いところを見つけてそれを伸ばすほうが効果的だと思います。作品のどこを観てほしいかという魅力的なものを作るということと、何より一番大事なのは自信を持つことでしょう。得意なものを伸ばして得意技にして、その得意技で勝つというのが近道だと思います。(講師の先生に色が汚いとか、形が悪いとか、構図が悪いとか…色々言われると思いますが、それもきちんと聞いておきましょう。ある瞬間に急に理解できて役に立つことでしょう。)

作品

経歴

1999 東京芸術大学卒業

2001 早見芸術学園日本画塾卒業

2005 大木記念美術家助成基金成果発表展(山梨県立美術館)

2006 第3回東山魁夷記念日経日本画大賞展(ニューオータニ美術館)

2007 東京コンテンポラリーアートフェア(東京美術倶楽部)

2007 ART Shanghai2007(上海世貿商城)

2008 VOCA2008(上野の森美術館)

2009 アートフェア東京(東京国際フォーラム)

![]()

彫刻専攻

彫刻家

保井 智貴 さん

デザイン・工芸専攻

画家

池田 学 さん

先端芸術表現専攻

アーティスト/映像作家

石原 海 さん

今の仕事について

私の仕事は、アーティストとして彫刻を制作して、ギャラリーや美術館などで展示をしています。私の作品は、静謐な空間をイメージして、乾漆という日本古来の伝統的な技法で、漆、麻布、石、螺鈿などの自然素材を中心に、人物や動物などをモチーフにして制作しています。

今に至る経緯

大学院の修了制作展で展示した作品がきっかけで、展覧会の企画や画商さんからの依頼があり、新作を制作し展覧会を行ったことで、私のアーティストとしての活動が始まりました。展覧会を重ねていくうちに、作品を通して、国内外の美術関係者、アートコレクターや一般の美術ファンとの出会いが増え、作品が売れ、いろいろなジャンルの方と仕事ができるようになり、アーティストとして認められるようになりました。

河合塾時代

河合塾時代は、美術を通していろいろなものを見たり、考えたり、自分のやりたいことを真剣に始めた時期でした。個性的な人たちがいる中で、自分なりの表現をするのが毎日新鮮でした。また、浪人時代は、受かるためという現実と、自己表現の理想の間に矛盾を感じ、とても悩んだ時期でもありました。20歳前後に、そういった経験ができたことで、今、社会の中で自分が表現したいことを続けていくための、大きな基盤が作れたと思っています。

受験生へのメッセージ

自分らしさを発見し、表現できるようになるには、たくさんの観察と、たくさんの失敗をしなくてはなりません。しかし、失敗をネガティブなことと捉えるのではなく、一つの発見として捉え、楽しめるようになれば、本当に自分らしい表現が見えてくると思います。

作品

経歴

1974 ベルギー、アントワープ生まれ

2001 東京芸術大学大学院修士課程修了

2006 アート・イン・レジデンス The Jerusalem Center For The Visual Arts(エルサレム)、ポーラ美術振興財団より国際交流助成を受ける。

2005年に第34回中原悌二郎賞優秀賞受賞

![]()

受験生へのメッセージ

受験に限らず、目の前のいろいろな不安とか、どの時期にもあると思うけれど、今自分が作っている一枚の絵に集中することが一番大事で。いろいろ考えても先のことはわからない。はっきりわかっているのは、今作っている作品に魂を込めなければいけないってこと。ひとつひとつの作品に集中して、自分が凄くいい作品ができた、やった! と思えるかが一番大事だと思います。それは何においても自分が一番大事にしていることです。

作品

経歴

東京芸術大学大学院 デザイン科 修了

1993年デザイン・工芸専攻 本科

県立佐賀北高校出身

![]()

死ぬ直前に河合塾を思い出すかもしれない

本当は映画が勉強したかったのだけど、とにかくお金がなかったので、映像制作が学べる国立大学を探していて先端科を見つけました。その経緯で現代美術と出会い、自分の中にコンセプチュアルな要素を大切にする文脈ができたので結果的には悪くなかったと思います。あとは伊藤俊治さんの本をよく読んでいて、この教授に学びたいなと思ったのも大きなきっかけでした。20世紀エロス、裸体の森へ、聖なる肉体、本のタイトルがまずかっこよすぎ。

映画からヴィデオインスタレーション、写真や執筆といったジャンルをまたいで作品制作をしながら、広告の仕事もしています。河合塾で学んでいたとき松田先生に「いつかはシャネルとかルイヴィトンの映像が撮りたい」って言ったら「そんなことは数年後にできるようになってるから、それよりも作品について考えろ!」とか適当なことを言われた記憶があるのですが、確かに数年後にシャネルとかルイヴィトンの映像を作ることができました。そしていまだに松田さんの言葉を胸に、広告とはかけ離れた作品制作も日々がんばって作っています。

死ぬ直前に河合塾を思い出すかもしれない、というくらいかなりインパクトのある経験でした。高校生の時はこの世に存在する大人、特に先生っていう存在をなんなら嫌悪していたのだけど、河合塾の先端の先生たちがそれを塗り替えてくれた。知らないことを人に教えてもらうということが最高なことだっていうのもこの場所で知りました。あと、新宿にあるから授業終わりに街をぷらぷらするのも楽しかった。いまでも河合塾での熱狂の一年が自分の人生の重要なところにあります。

作品

経歴

アーティスト/映像作家

2012年 先端芸術表現専攻(在籍)

東京藝術大学 先端芸術表現科卒業

![]()

基礎専攻

株式会社TBWA\HAKUHODO

*博報堂から2019年現在出向中

梶川 裕太郎 さん

始めは“とりあえず”でもグラフィックデザイナーに!

絵は上手くないけど「なにかものづくりがしたい」という大雑把な目標から、高校2年の時に基礎専攻に通い始めました。基礎専攻の時は、グラフィックデザインから建築まで幅広いジャンルに主体的に触れることができたので、そのおかげで「グラフィックデザイナーになりたい」という一つの目標を持つことができました。美術の世界に行く人は、最初から大きな夢がある人とは限りません。とりあえずいろんなものに触れてみることで、自分の可能性を広げられる場所に出会えると思います。

作品

経歴

東京・東京農業大学第一高校出身

![]()